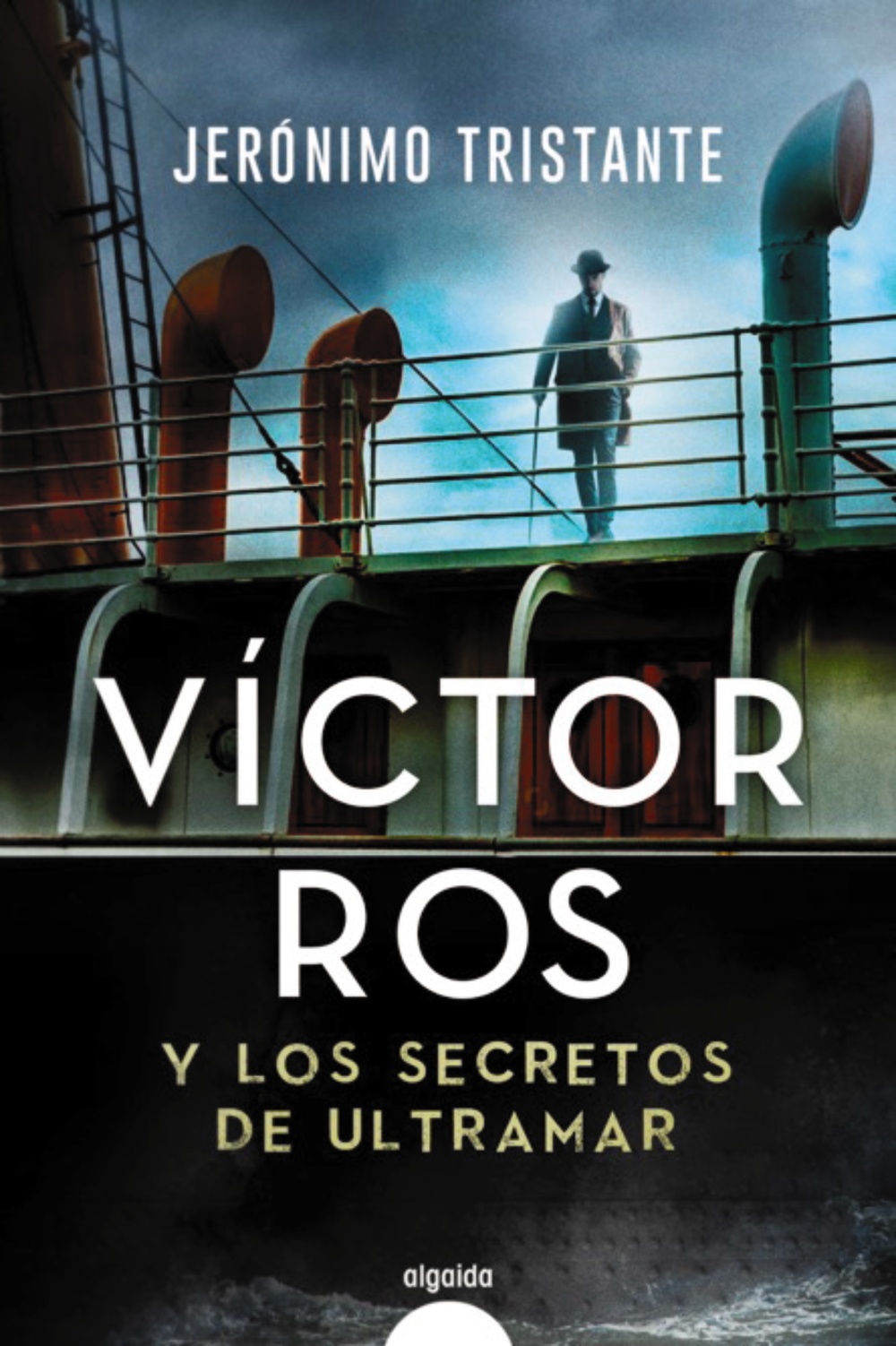

Séptima entrega de la serie policiaca dedicada al detective Víctor Ros, que, justo ahora, cumple quince años de su nacimiento, cuando, en 2006, hacía su aparición, con un éxito inesperado, El misterio de la Casa Aranda, a la que continuaron títulos que fueron ganando adeptos e incondicionales como El caso de la Viuda Negra, El enigma de la calle Calabria o Víctor Ros y el gran robo del oro español. La ligereza del principio, pues el género, dicho sea de paso, así lo requiere, ha ido ganando peso y sustancia con el paso del tiempo. Menos acción y algo más de reflexión y contenido para que el lector, que trata de seguir los pasos del héroe, tome aliento e intente atar cabos por sí mismo, sin necesidad de demasiadas explicaciones, que es uno de los grandes defectos y una de las mayores torpezas de la novela negra española actual.

A Víctor Ros, que ya cuenta con dos hijos y una vida matrimonial apacible y estable junto a Clara, que cobra un menor protagonismo en esta ocasión, lo vemos convertido, por sus propios méritos y su singular destreza para resolver todos aquellos casos que se le adjudican, en el policía más famoso de la España del último cuarto del siglo XIX. El detective, que fue rescatado de una infancia triste y delictiva por un alma caritativa de la que se acuerda de vez en cuando, sigue soñando con devolver la tranquilidad a un país que ha perdido parte de su pasado esplendor y que está a punto de ver ponerse el sol en su ya viejo Imperio.

Víctor Ros, que ha alcanzado el estatus de Inspector Jefe de la Brigada Metropolitana, odia, sin embargo, el mundo de la gestión administrativa, el papeleo, esa burocracia que le ata a un despacho y que le produce una insoportable asfixia. De ahí que añore su época de subinspector, cuando frecuentaba los viejos fondos, cuando entre sus proyectos anidaba la idea de querer cambiar el mundo. Lo suyo es la calle, seguir siendo “un policía de verdad”, un sabueso. “El crimen va rápido”, manifiesta en cierta ocasión, y la cabra siempre tira al monte del que procede. Recordemos que, en la época en la que se desarrolla la acción, hacía casi medio siglo que había muerto el inolvidable Larra, pero la pesadez, la lentitud y el latazo de la burocracia siguen intactos, por más que Fígaro, una y otra vez, lo denunciara por escrito.

Puedes continuar leyendo el artículo en Zenda siguiendo este enlace.

share